| 1.はじめに |

簡単に泉佐野(佐野界隈)の歴史に触れておきたいと思います。佐野祭り考察では一部旧町名を使用しております。また、泉佐野の豪商であった食野家についても触れさせて頂きたいと思います。

|

| 2.泉佐野市地名の歴史 |

泉佐野市の地名の歴史について紹介したいと思います。江戸時代末期の頃、佐野村、下瓦屋村、日根野村、俵屋新田、大木村、土丸村、上之郷村、長滝村、安松村、上瓦屋村、中庄村、岡本村、樫井村、鶴原村の14村ありました。大阪府は、明治22年4月1日より町村制執行し、下瓦屋村、上瓦屋村、中庄村、鶴原村の4村は合併して北中通村、俵屋新田、日根野村の2村は合併して日根野村、安松村、岡本村、樫井村の3村は合併して南中通村となりました。大木村と土丸村の2村が合併して大土村になりました。佐野村、長滝村、上之郷村は、何処とも合併せずそのままでした。

明治44年4月1日、町制を執行し、佐野村は佐野町になりました。

昭和12年4月1日、北中通村と解消合併をして佐野町になりました。

昭和23年4月1日、佐野町は市制施行により泉佐野市となりました。

昭和24年4月1日、旧佐野町内の区画整理が行われました。

(新町名) (旧町名)

新 町・・・・・・東新町、北新町、西新町、坂口町

春日町・・・・・円田町、車町、淵側町、坂口町

本 町・・・・・・車町、中ノ町、角鼻町、小路出町、大将軍町

元 町・・・・・・向日出町、小路出町、沢小路町、中西町、大将軍町

野出町・・・・・上野出町、下野出町

西本町・・・・・三本松町、大西町、中西町、上野出町

笠松町・・・・・笠松町、松原町

松原町・・・・・松原町

羽倉崎町・・・西出町

旭 町・・・・・・旭町

大宮町・・・・・坂口町、地蔵町、祇園町、大引町

栄 町・・・・・・角鼻町、地蔵町、椋山町

若宮町・・・・・沢小路町、椋山町、中西町、高松町

大西町・・・・・大西町、高松町

上 町・・・・・・上地蔵町、旭町

高松町・・・・・上高松町、旭町

市場町・・・・・市場町

昭和29年4月1日、南中通村、日根野村、長滝村、上之郷村、大土村が泉佐野市と合併して、現在の泉佐野市となりました。

|

|

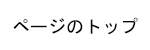

昭和24年の佐野町内区画整理前地図(南海本線 佐野駅より和歌山側)

|

|

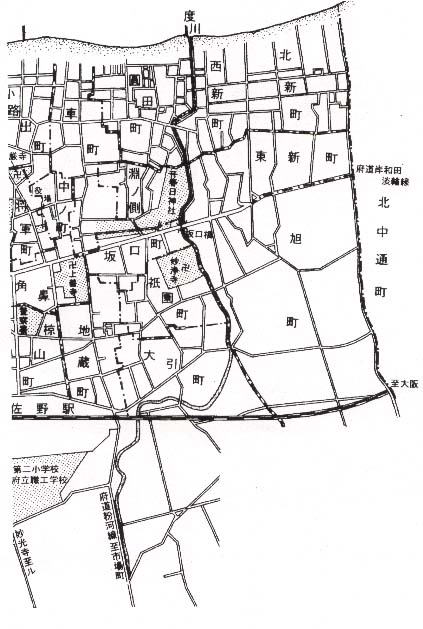

昭和24年の佐野町内区画整理前地図(南海本線 佐野駅より大阪側)

|

例祭考察にて触れておりますが、旧小路出町は一部を除き、現在の本町となります。 大正10年頃、小路出町より太鼓台が運行がされていた記述を確認しております。現在の本町に沖中士太鼓台は存在していたことを教えて頂いており、辻褄が合います。

|

| 3.食野家 |

ここでは、佐野村の発展に大きく影響を与えた食野(めしの)家を紹介したいと思います。

食野家は、有名な楠木正成の子孫であり、武を捨て商人になり、1587年(天正15年)には、佐野に移住していました。また、当時は食野ではなく食(めし)と呼んでいました。江戸時代の長者番付で鴻池(こうのいけ)氏と三井氏と並ぶほどの豪商でした。

食野家は、日本海沿岸に綿製品等を運び北国米等を積み帰ってくる回船業で裕福になり、回船問屋として、いろは蔵と呼ばれる48もの倉庫も持っていました。そして、佐野村だけでなく、1732年(享保七年)大阪春日出新田(大阪市此花区)を手に入れ、その後、西道頓堀(大阪市中央区)等の家屋倉庫を所有していました。また、回船業だけでなく儲けたお金を資本として、全国の大名にお金を貸す仕事もしていました。例えば、泉州岸和田藩の岡部美濃守、紀伊和歌山藩の徳川紀伊大納言等です。しかし、これが原因で食野家が衰退していきました。

明治8年には、食野家の敷地483坪は、第一小学校(泉佐野市野出町)の用地となりました。その後、北側の分家跡、また、昭和15年には南西側にあった法薬寺(ほうやくじ)と民家15軒と道路を移動させて、学校の用地が拡張されて現在にいたっています。

佐野村で回船業を営んでいたのは、食野家だけでなく、唐金家、矢倉家、伊藤家があり、これら4家は、江戸時代、実権を握っていたのですが、明治になると、田中家、古妻家、その後、有力になった覚野家、山本(油屋)家の有力商人に実権が移っています。

|